- 詳細內容

- 何語嘈

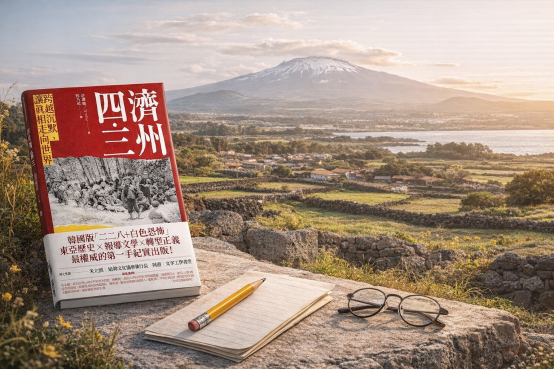

歷史的書寫是當權者權力的展現

人們常說:歷史是由勝利者書寫,因此我們看到的歷史往往不是全部的真相,甚至是特意編造的謊言,看了《濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界》之後,我想仿照開頭那句話增添「歷史是由統治者書寫」這句話,因為歷史事件不一定會有得勝者與失敗者,或征服者與被征服者,或許是統治者與被統治者,統治者因為掌握權力,所以他(或他們)可以決定如何敘述這個歷史事件,如何賦予事件參與者或群體何種面貌或定位,而被統治者只能被迫沉默,等待真相還原的機會,幸運的人可以洗刷冤屈,不幸的人則永遠被歷史的塵埃所湮沒。

228事件隔天埋下引爆濟州四三事件的原因

在臺灣發生228事件的隔天,韓國濟州島也因舉行三一獨立宣言紀念日集會發生警察開槍殺傷民眾事件,累積的怨恨引發南朝鮮勞動黨在1948年4月3日發動武裝起義,最終在當時的李承晚政權強力鎮壓下,起義失敗,但為了避免再次發生動盪,派駐在當地的軍警與西北青年團卻採取極其殘酷的方式對待濟州島民眾,直到1954年解除漢拏山禁令為止,歷時7年7個月的時間,共有2萬5,000到3萬人不幸死亡,8成以上都死於政府軍隊手中。

有民主才有真相

然而此事卻被政府完全掩蓋,無人可以公開討論此事件,悲傷與思念只能存在於倖存者內心,纏繞、伴隨他們的一生。幸好民主的腳步終因韓國人民一代又一代的奮鬥、犧牲而停留在朝鮮半島南端,濟州島民眾與心繫此事件的韓國民眾終於可以公開要求政府調查真相,2003年10月15日韓國政府公布《濟州四三事件真相調查報告書》,同年10月31日時任總統盧武鉉就國家公權力所犯的錯誤正式公開道歉, 2014年3月24日指定「四三受難者追悼日」為國家紀念日。

本書作者許湖峻年輕時跟多數的濟州島年輕世代一樣,對發生在濟州島上的苦難事件一無所悉,直到高中時(約1979年或1980年)才從老師口中第一次聽到相關事件的部分情節,在他的內心產生非常大的震撼,之後利用記者生涯逐步蒐集相關資料,訪查相關當事人,並化為一篇又一篇的報導,將歷史的事實呈現在世人眼前。此一過程雖然漫長,但他持續進行到退休後寫成本書,支撐他的力量應該是想為死傷的濟州先輩們發聲,向濫用國家暴力的政府討回公道。

濟州四三的發生,美國也有責任

從書中的描述,我們可以得知事件發生的大背景就是冷戰初期美蘇兩強進行激烈對抗,朝鮮半島只是兩強勢力競逐的其中一個地方;而濟州島則是因為反抗來自政府的壓迫,以及反對美國單獨在半島南半部舉辦選舉,以避免朝鮮半島分裂,最終導致韓國政府的無情鎮壓,而背後則是美軍對韓國政府的支持。書中檢討美國在此事件扮演的角色,基本上個人認同作者的看法,美國因為害怕濟洲島被共產黨滲透,將造成美國布置的圍堵防線破口,因此沒有耐心地傾聽濟州島民眾的抗議與陳情,以及細緻地處理後續的起義行動,反而支持韓國政府的殘暴鎮壓,應該負起一定的責任。

韓國政府當時鎮壓手段太過殘酷,令人難以置信

而韓國政府在鎮壓過程中所採取的種種手段,真的讓人看了怵目驚心,包括刑求、滅村、封山禁令(封鎖期間不離開山區就視為亂民,殺無赦)、代殺(本來要處死的對象逃亡,就處死其親人),這種種作為本不該是政府施加在其人民身上的暴行,但確實發生了,不禁讓人懷疑到底這是本國政府還是外來的統治者,即使是日本殖民統治的手段也不會比當時的韓國政府還兇殘了。

因此書中關於倖存者與受難者後代的訪談內容盡是血淚、遺憾與不解,他們無法想像,也無法瞭解為何政府會痛下殺手,如此對待自己的人民。倖存者只能含著悲戚在政府監視下忍痛求生,或遠走北韓、日本以避免再遭橫禍,然而傷痛已深深刻在靈魂中,死了仍無法遺忘。縱使韓國政府近年公布了調查真相,總統也向受難者及遺族道歉,但永遠都無法治癒他們的傷痛。

個人心得一:不能因想法的差異就訴諸暴力

看完本書後,有2點心得,尚望讀者不吝指教。其一,作者身為濟州島人,深刻察覺當時韓國政府的粗暴來自對濟州島民眾的歧視與對共產黨的恐懼。因為濟州島長久以來都是朝鮮王朝流放罪犯的地方,特別是政治犯,所以朝鮮半島對濟州島人帶有一種地域歧視,而濟州島人傳統上較為桀敖不馴,也對半島上來的人看不順眼,稱他們為「陸地」來的人,認為他們只是來剝削島上人民。

此外,當時半島北部是託管給蘇聯,許多半島北部恐懼共產主義的人或被朝鮮勞動黨逼迫的人紛紛南逃,並組成西北青年團,在濟州島動亂時也隨韓國軍隊、警察登島,參與鎮壓行動。出自對共產勢力的恐懼與憎恨,韓國政府與西北青年團將濟州島動亂直接歸因於共產勢力的領導與煽動,鎮壓手段就殘暴沒有上限,且寧錯殺百人,不放過一人。

由此可看出地域歧視與意識形態是其中的關鍵因素,如果在平時,頂多是相互爭辯或彼此謾罵,但在冷戰初期的緊繃局勢,卻擴大雙方的隔閡、催化彼此的仇恨,最終視彼此為至死方休的仇敵。因此人真的要有一個觀念:雖然我不同意你的意見,但我尊重你的意見,並且維護你表達意見的權利。因為意見不同是再自然不過的事,如有差異,應是相互溝通,並尋求共識,或說服對方接受自己的意見,而不是以暴力壓制對方表達意見的權利,或強迫他人接受自己的意見,因此民主制度值得肯定就是因為它是一套溝通、說服的制度,目前世界上沒有比它更好的制度。

個人心得二:1949年當時統一不一定是最佳選擇,分開才有機會驗證制度優劣

作者用蠻大的篇幅檢討美國在濟州四三事件扮演的角色,並指責美國是韓國政府鎮壓行動的幫兇,甚或是參與者。且認為如果不是美國將韓國變為反共的前哨基地,不耐心協調即決定在朝鮮半島南部單獨舉辦大選,半島就不會分裂成南北2個國家,失去成為一個統一國家的機會。

確實美國對濟州四三事件要負一定的責任,如果當時美軍負責瞭解濟州島上南朝鮮勞動黨發動武裝起義的原由,並耐心傾聽島上民眾的陳情,或許可以阻止許多悲慘故事的發生,但將美國視為造成半島分裂的唯一因素就似乎有些偏頗,因為蘇聯再怎麼樣都不可能讓它負責託管的半島北部脫離控制,半島要統一唯一可能就是整個半島都由它所扶植的政權掌控,這可從它其後支持北韓發動韓戰得到印證。因此半島分裂其實是美蘇兩強爭鬥必然的結果,不會有其他可能性,因為誰退出半島都視為是己方的重大挫敗。

此外,作個大膽的設想,假如當年美國與蘇聯都放手不管,由朝鮮半島上的人自己決定自己的命運,或許國家可以統一,但朝鮮半島南部的各政黨有自信鬥得過金日成領導的朝鮮勞動黨嗎?本人認為機會不大,因為當時半島上應該沒有人的心機與權術勝過金日成,從金日成取得勞動黨控制權與之後統治北朝鮮的種種作為,可以得知除非是厚黑學的高手,否則無人是金日成的對手。

在這種情況下,韓國會有機會成為已開發國家嗎?會成為世界上5千萬以上人口且人均國民所得排第6位的國家嗎?因此當時的分裂或許是一種較好的安排,因為可以比較哪一種制度是較適合朝鮮半島,哪一種生活方式才是朝鮮半島上的人民想要追求的。其實答案很明顯,脫北者多、脫南者罕見,朝鮮半島上的人民已經用腳作出抉擇。因此未來半島上人民如果有機會且有意願討論統一議題時,相信那時才能做出最有利他們的選擇。

- 詳細內容

- 何語嘈

為了改善貿易逆差、遏制非法移民與販毒等多重因素,2025年4月3日臺灣清晨時間,美國總統川普宣布將徵收對等關稅,一時間造成世界經濟動盪,許多國家股市也大幅下跌,成功迫使許多國家與美國進行關稅談判,以儘量降低對本國經濟的衝擊。當然因為美國市場的難以取代,各國不可避免地只能接受美國提出的諸多條件,以換取美國調降4月3日宣布的關稅稅率,臺灣也不例外。

臺美關稅協議雖獲國內多數肯定但仍有負面看法

根據行政院1月16日發布的新聞稿「臺美關稅談判總結 確認『對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇』等多項共識」,在行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊,於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾率領的美方談判團隊進行總結會議,達成以下協議內容:第一,對等關稅調降為15%,且不疊加原MFN稅率,獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」,與日、韓、歐盟齊平。第二,成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家,同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。第三,順利爭取以「臺灣模式」引領業者進軍美國供應鏈,打造產業聚落,延伸並擴展臺灣科技產業全球競爭實力。第四,促成臺美高科技領域相互投資,確立臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

協議內容一經公布,國內正反面評價皆有,持肯定態度的認為有助減少工具機、機械、重電、汽車零組件等產業的不確定性,更方便業者進行布局;也讓臺灣外銷美國主力的半導體與資通訊產品更具競爭力。持負面看法的則認為將造成資金與高科技人才外流,形同掏空臺灣,減弱矽盾的保護力量。但目前只是簽定合作備忘錄MOU,等到簽定正式的協議後,送請立法院審議才可能完整呈現各方的意見。

關稅協議審查可能遭到技術性拖延

然而,臺美關稅協議可以順利通過立法院審查嗎?雖然大多數人保持樂觀,認為縱使國民黨與民眾黨有心阻擋,但考量到年底的地方大選壓力,有極大的可能不得不放棄,最終還是會通過協議。可是,本人認為藍白會以種種技術性方式拖延審議進度,讓美國川普政府等得不耐煩,如同對韓國一樣提高對臺灣的關稅,因為在藍白心中,只要能夠讓民進黨政府難以施政、難有作為、難有成效,任何手段都可以使用,國家利益並非他們最關切的,從拒審總預算、卡住國防特別預算條例草案審查等一連串作為即可清楚知道。

或許有人會質疑,難道對民進黨的仇恨會大過對地方大選的勝選渴望嗎?難道不讓臺美關稅協議通過的理由會比拒審總預算及卡住國防特別預算條例草案的理由還充足嗎?這必須回到國民黨與民眾黨的立場來思考,因為從種種跡象來看,他們不認為拖延關稅協議的審查會重傷地方大選的選情,也認為臺灣的對外貿易不用單靠美國市場,中國市場是最好的替代,也可以繼續拓展東南亞與其他區域的市場。

民眾黨態度取決於柯文哲訴訟結果

首先,民眾黨的盤算比較單純,所以先從民眾黨開始來分析。之前柯文哲一直忙於自身的官司,所以立法院相關事務都由黃國昌主導,因此民眾黨只有一種立場,凡是民進黨贊成的,民眾黨一概反對,民進黨反對的,民眾黨一定支持。等待柯文哲回歸後,產生了一些變化,即民眾黨可以進行利益交換,立場可隨時轉換,但不要忘記了,京華城案將於3月26日宣判,一旦柯文哲被判有罪,那民眾黨一定會更加仇視民進黨,根本不可能與民進黨合作,且黃國昌在沒有柯文哲掣肘下,更能掌控民眾黨,只要打著為柯文哲討回公道的旗幟,全黨都會跟著黃國昌走。

國民黨情況較為複雜,但反對者可能佔多數

至於國民黨狀況就複雜得多,因為內部既有親美派,也有親中派;既有都會菁英的主張,也有地方派系的觀點。因此要完整呈現國民黨的主張並不容易,不過隨著國民黨黨員結構日漸老化、深藍人士對黨內選舉結果的影響力逐漸增大,國民黨其實一定程度上往親中的方向大步邁進,甚至其黨內政治人物的發言有時會與中共發言相似或一致。因此在相關議題上,可能要視利益相關者、意見領袖、派系要角之間的角力結果才能確知國民黨的立場。

就臺美關稅協議審查此事,主戰場在立法院,相關事務涉及的人士包括立法委員、地方派系要角、黨內領袖、意見領袖等,現在逐一解析他們的態度。現任國民黨黨主席鄭麗文親中立場鮮明,也一心想促成「鄭習會」,所以必會全力配合中共的立場-反對臺美關稅協議;雖然她曾喊出「中國是親人,美國是恩人」,但恩人的恩情是可以隨著時間消散並遺忘,不然泛藍陣營也不會成為「疑美論」的大本營。至於意見領袖幾乎清一色都是主張疑美論,並且呼籲要緊靠中國,分享其發展機遇。

至於地方派系要角因為與地方利益關係密切,因此是最在意地方聲音的政治人物,因此如果相關產業業者主張應儘速推進臺美關稅協議,相信他們會給予支持,並協助說服黨中央與立法委員,但可以發揮多大的作用,就端視這些派系要角的影響力大小而定,不過因為他們的影響力屬於區域性的,所以有相當的侷限性。

最為關鍵的是立法委員,因為由他們負責審查關稅協議,協議能否順利通過由他們說了算。如前所述,會影響立法委員決定的包括年底地方大選與地方派系要角。國民黨立委會投入年底直轄市與縣(市)長選舉的最多應該只有6位,包括新竹縣徐欣瑩、臺中市江啟臣或楊瓊瓔、彰化縣謝衣鳳、臺南市謝龍介、高雄市柯志恩與金門縣陳玉珍,其中陳玉珍基本上可以不論,因為她堅定支持緊靠中國,因此除陳玉珍之外的其他5位或許會考量一下地方的民意,然而縱使他們都支持關稅協議通過,但也就只有5位,全部立委113位(國民黨52位、民進黨51位、民眾黨8位、無黨籍2位),這5位加上民進黨51位,也就56位,還未過半,何況他們更可能以棄權方式處理。至於其他國民黨籍立委,尤其是臺中市的立委,雖是工具機產業聚落所在地,但都是本屆才當選的,資歷較淺,恐怕得跟著黨意走,難有自主投票空間。

藍白可能以議事程序拖延審查進度

不過藍白面對支持關稅協議的臺灣多數民意,應該不會明目張膽地擋,而是會透過種種議事手段來拖延,就本人想到的包括:以行政院提供的產業影響評估報告內容不夠充足,要求行政院一再補充相關資料;召開多場公聽會聽取專家、學者、產業代表、勞工代表、農民代表的意見,且可以分別就不同產業召開;審查時透過延長質詢時間以拖延議程推進,同時透過網軍操作持續拋出各式各樣議題,再就這些議題於議場質詢官員,並藉口官員回答不夠完整要求補充書面資料,補充資料未送達之前不予審查。上述這些方式就可以拖延不少時間,何況可能還有許多本人沒有想到的方式,又將拖延更多時間吧。

結語

雖然本人衷心期盼上述預測不會實現,但觀察國民黨與民眾黨近1、2年的表現讓人憂心不已,只能祈求兩黨立委能以國事為重、以人民利益為先,也呼籲臺灣民眾尤其是相關產業的業者、員工及他們的家屬能夠在關稅協議送進立法院後密切關心審查的進度,並督促立委儘速完成審查,避免臺灣經濟發展遭受慘烈的打擊。

- 詳細內容

- 何語嘈

前言:經濟高速成長後的韓國現狀

曾同為亞洲四小龍之一,臺灣與韓國有著類似的發展歷程,但同時也一直有著微妙的競爭關係,不管是在經濟領域或運動領域,如面板業與記憶體業被韓國壓著打,晶圓代工也曾一度落後於韓國,人均GDP在2004年被韓國超越後,一直到2025年臺灣才首次反超,另被臺灣視為國球的棒球也曾在一段期間逢韓必輸,以致臺灣曾經有著「好想贏韓國」的執念。然而在相互競爭的背後,其實不論是韓國還是臺灣,社會與人民都背負著沉重的壓力前行,差別只在於程度的輕重而已。

為了國家的經濟發展、為了自己的生活與前途,韓國與臺灣人民都活在高度競爭之下,導致不幸患有心理疾病的人數不少,自殺率也高於世界平均,根據世界衛生組織公布數據,2021年全世界每10萬人中有9.2人死於自殺,韓國為27.5人,而根據全國自殺防治中心數據,臺灣當年為11.6人,此外在網路上也創造出一些辛酸的詞彙,如「地獄朝鮮」、「鬼島臺灣」、「N拋世代」、「湯匙階級論」,在在顯示對社會現狀的控訴,對人生的無奈與絕望。

今天介紹的這本書,作者金敬哲目前是一位獨立記者,觀察到現今的韓國社會不管是小孩、年輕人、中年人與老年人都處於比以往更競爭、更辛苦的生活環境,而且國家還要面對居高不下的自殺率與難以提振的出生率,因此下決心對韓國社會作總體檢,將不堪的現狀清楚描述,並深究造成這一切的原因,希望將資本主義國家真實的面貌完整呈現出來,更作為其他資本主義國家的借鏡。

寄生上流直擊韓國貧富差距的不堪

2019年電影《寄生上流》橫空出世,具體且深刻地呈現韓國日常生活中隨處可見的貧富差距,尤其片中主角一家人居住的半地下房更是窮人的象徵,因為日常的活動與棲息空間就「矮人一等」,相較於聘僱他們一家工作的企業家所居住的花園洋房,貧富差距之大只要不是瞎子都能清楚看見。因此縱使韓國2018年GDP位居全世界第12名,但是幸福排行榜只位列第57名。相關的調查也揭露韓國民眾的內心想法:韓國社會存在嚴重的不平等,不管是所得分配、財富分配、就業機會、法律執行等;此外,大多數韓國民眾也認為人生要成功就必須出身於富裕家庭,要出人頭地就要同流合污。

漢江奇蹟造成畸形經濟體制、IMF改革擴大貧富差距

上述韓國民眾的心聲,主要受到韓國史上2個重大事件影響,首先,為了儘早從韓戰結束後的廢墟中站起來,朴正熙政府推動了後世稱為「漢江奇蹟」的經濟成長政策,讓韓國人均國民收入從1953年的67美元一路飆升,到2018年已破3萬美元,然而這種「壓縮成長」本質在於效率,也就是由政府一手掌控資源與資金的分配,以作最有效率的運用,財閥成為了朴正熙政府的最佳選擇,但也使韓國經濟畸形成長,不只財富集中於財閥手中,財團企業的表現更絕對性地影響韓國經濟的榮枯。此外,韓國還有著「成長第一主義」,使許多人有著為了成功可以不擇手段的想法,無疑地使他們墮入扭曲的競爭主義之中。

其次,1997年席捲全球的金融危機,對韓國的經濟衝擊非常大,為了解決銀行與企業大規模破產的問題,韓國政府不得不依照國際貨幣基金組織(IMF)的建議進行改革,1998年上任的總統金大中更積極實施新自由主義,包括開放資本市場、放寬國家監管、公營企業民營化、勞動市場的靈活化與強制裁員等,最終雖然讓韓國很快地從金融危機走出來,但卻造成大規模裁員與勞工派遣制度的興盛,中產階級不斷流失,導致貧富差距不斷擴大。

無限競爭下的種種殘酷現實

接下來將簡要說明本書內容:

一、殘酷的考試競爭與無所不補的補教產業

韓國重視教育的傳統,加上為了競爭進入明星高中與明星大學,補習產業異常興盛,除了有補習到深夜、凌晨的現象,甚至還有小學生開始補習大學入學考試的課程;為了迎合部分私立明星高中的入學考試科目,也有補習游泳等運動項目的課程;並因為高中與大學考試制度日益複雜,由此催生出專門指導從志願的選擇、校內成績的管理、補習班的挑選到入學考試的準備等項目的入學考試顧問補習班與應試指導員等行業;在高度競爭的學習壓力下,學生心理負擔沉重,導致罹患憂鬱症等各類心理疾病,因此以學生為對象的心理諮商開始流行。

二、被迫不斷增加的就業技能與N拋世代、湯匙階級論的出現

韓國經濟成長極度仰賴大企業,一旦大企業競爭力衰退,韓國經濟發展就會失速,加上大企業佔韓國GDP的半數以上,可是雇用的員工數卻只佔整體企業雇用員工數的一成多,因此近年韓國就業環境極為惡劣,不只年輕人失業率上升,薪資待遇也呈現兩極化,待在中小企業的人只能面對微薄的薪資與自主加班、假日出勤的不合理要求。

為了擠進大企業,只能不斷考取相關證照,以及提升語言能力與增加各項亮眼的經歷。如自評難以擠進大企業,就參加各種國考,獲取穩定的工作,但因為經濟發展遲緩,參加國考的人數越來越多,壓力也越來越大,準備國考的人當中約有70%有自殺症候群。

年輕人背負沉重的生活壓力,最終只能拋棄戀愛、結婚、生育,甚至是越來越多人生的希望,一路從「三拋世代」演變到「N拋世代」,也造就韓國的低生育率,以及「地獄朝鮮」的絕望。而且因為貧富差距持續擴大,階級流動逐漸固化,年輕人只能無奈地接受出生環境決定階級高低的現實,「湯匙階級論」的陰影籠罩韓國整個國家。

三、家庭與職場雙重危機下的中年族群

中年族群本應是職場上較為穩定的群體,然而終身就業已非絕對,隨時可能面臨被裁員而中年失業的危機,因此中年男性的美容需求持續增加,讓自己外表可以看起來年輕一點;在改善自己的外表同時,中年人也必須強化自己的語言、資訊等相關能力,以確保自己在職場的競爭力。

然而,失業危機步步進逼下,中年人也努力考取證照,如經營顧問、韓文教師、不動產經紀人,以備失業後可以再找到其他工作機會。如真的不行,開炸雞店也是一種選項,可是在整體經濟不佳的環境下,雖然每年有許多炸雞店開張,但同時也有許多炸雞店關閉。

為了自己的孩子有更好的未來,部分韓國中年人將自己孩子送往國外留學,並讓妻子陪同照顧,自己則留下來賺錢,產生了許多候鳥爸爸。可是金額龐大的教育與生活費用常壓得這些候鳥爸爸透不過氣,加上長期的分離,夫妻之間的感情往往出現問題。縱使不將小孩送出國留學,在國內的教育費問還是家庭沉重的負擔,也衍生教育貧窮的問題。

除了養育小孩,照顧年邁的父母也是中年人無可迴避的責任,在雙重壓力下的中年人成為「三明治族」,背負著沉重的壓力前行,可是等待他們的可能是孤獨死的命運,因為中年失業後難再找到工作,失去經濟能力後難以證明自己的價值,有社交孤立的傾向,尤其是中年男性,因而陷入心理長期憂鬱的困境。

四、難以安享晚年的老人

因為人力逐漸缺乏,加上高速推進資訊應用,韓國「無人店鋪」急速增加,許多公共服務也資訊化,導致不具資訊能力的老人寸步難行,感覺被社會拋棄了。此外,根據經濟合作暨發展組織(OECD)資料,韓國是已開發國家退休年齡最晚的國家,為73歲左右,相較平均的65至66歲,差距頗大。為何退休年齡如此晚?因為韓國老人貧困率45.7%為OECD國家中最高,且為OECD平均的3倍。

韓國老年人口持續增加,預計2025年會成為超高齡社會(即65歲以上人口佔總人口21%),因著社會福利分配等種種因素,年輕世代對老年人口抱持負面觀感,甚至傳出不少虐待老人的案件,讓韓國從敬老社會變成嫌老社會。

心得感想

讀本書的時候,彷彿有一種照鏡子的感覺,雖然作者講述的是韓國的種種問題,但卻與臺灣許多社會現況吻合,因此讀起來格外沉重。或許同樣是位於東北亞,也同屬東亞文化圈,曾經都是亞洲四小龍成員,因此有許多相似之處,包括重視教育、強調家庭與婚姻關係、注重孝親敬老、經濟以出口為導向、都有一段經濟快速成長時期、深受美國與日本文化影響、曾經歷威權統治、民主政治運作雖上軌道,仍不時遇到顛簸等。

無限競爭將人類社會互助互利特質破壞殆盡

如今也面臨類似的問題,如不婚不育現象加劇、總生育率持續下滑、人口結構老化、貧富差距擴大、社會流動性減弱,這些問題不僅會持續削弱國家競爭力,更可能導致社會動盪不安,因此兩國政府都花很大的力氣解決問題,但目前還看不出有多大成效,主要原因或許就是本書所描述的「無限競爭」,在競爭中逐漸累積壓力,當壓力超過人所能負荷的程度後,只能放棄一個又一個希望,最終只求能活下去就好;而且競爭從某個人生階段變成整個人生,就彷彿走在永無止境的隧道中,不知何時能走完,有人或許會浮起「活著好難」的念頭,有人或許會變得麻木不仁,當然也會有人選擇繼續和命運搏鬥,但我們不禁要問:這一切無法改變嗎?

雖然人生於世無法避免競爭,但競爭應是有意義的,且是要有限度的,否則人類社會將淪為「物競天擇,適者生存」的殘酷競技場,適應這套規則的人活得有滋有味,甚至有人優越到不須踏入競技場,而適應不了的人就只能被淘汰或被迫淪為祭品,社會朝兩極化發展,人類社會最可貴的互助互利特質消失殆盡,文明恐逐漸走向崩壞,最終又回到叢林法則的原始社會。

作者在本書將資本主義社會的弊病一覽無遺地揭露,更直指韓國弊病更加嚴重的原因在於朴正熙經濟政策造成的壓縮式成長,以及金大中推動的新自由主義的經濟政策造成的工作缺乏保障與貧富差距擴大,所以可以說問題的根源還是在政府身上。當政府只注重經濟成長,卻忽視分配的公平正義,弱勢族群無力改變或反抗,只能選擇不婚不育或拋棄一切希望的消極抵制,結出的苦果將不只是弱勢族群品嚐,制度的優勝者最終也難以避免受損,因為崩壞的社會會吞噬一切存在。

然而,不採行資本主義改採行社會主義或共產主義會比較好嗎?從20世紀採行社會主義或共產主義制度的國家經驗來看,結果並沒有比資本主義國家好,反而可能更糟,從現存世界上僅剩幾個社會主義國家或共產國家就可知道,因為走不通只好回頭再採資本主義與市場經濟,多半國家是兼採資本主義與社會主義,在市場經濟的運作中,輔以完善的社會福利,以謀求分配更加公平。

解決無限競爭的幾點建議

本書作者只有揭露問題,並沒有提供解方,所以無法得知他究竟是想打倒資本主義,或只是希望改善資本主義的弊病。在此斗膽提出幾點不成熟的意見,希望能起到拋磚引玉的效果:

一、教育應是幫助學生找到自己的價值,而不是流水線式將學生塑造成生產工具。本書呈現韓國教育現況是學生拼命想擠進好學校,從好學校畢業後要擠進大企業,因此學校、補習班為了幫助學生達成目標只能教導考試最佳方法,卻無法引導學生「適性發展」,臺灣教育現況也難以避免此種現象。或許韓國與臺灣的教育主管機關應該按下暫停鍵,停止這種過度競爭的教育制度,鼓勵學生透過更多元的管道發展自己的天賦才能,不過這建議似乎是地獄級的難題,很難達成。

二、優秀員工是企業成長的基石,而不是生產要素之一。為了節省成本,企業越來越廣泛使用派遣勞工,使勞動者無法得到良好待遇,但有社會責任意識的企業應保障員工工作權,盡量避免使用派遣勞工;同時政府則應完善勞工工作保障相關法律,有效監督企業僱用勞工情形,並協助失業勞工順利轉職。

三、健康的社會應是沒有歧視的社會,更不應製造代間衝突。人口結構老化是多數先進國家無法避免的現象,在人口紅利消失與扶老比逐漸升高雙重夾擊下,中年人與年輕人的負擔沉重可想而知。政府應完善老年年金制度,消弭社會中的嫌老言論與情緒,並結合社區與NGO團體的力量協助長者更易融入社會生活及提供他們人生寶貴的經驗與智慧。

四、均富的社會才是永續的社會,財富過度集中往往是社會崩壞的起點。因此政府應善用政策工具(如課徵土地增值稅、遺產稅,採行所得稅累進制)避免財富過度集中,並達成更公正、公平地社會資源分配。同時應保持社會流動的管道暢通,避免階級固化。

結語:地獄不是原本就存在的,而是人自己所造成的

記得1990年代初曾去韓國訪友兼旅遊,因是下午的班機,到達韓國時已是萬家燈火,印象最深刻的是飛機即將降落時,看到許多十字架閃爍光芒,從友人口中得知韓國基督徒與天主教徒人口不少,心想這樣的社會應該比較安詳、有盼望吧。

然而,當新聞報導韓國自殺率排名已開發國家中前幾位,陸續又有一些辛酸的詞彙被創造,如地獄朝鮮、N拋世代等,才發現原來不是自己所想像的,透過本書方瞭解這些現象的背後原因。本人才疏學淺,無法想出解決這些問題的方法,只能期盼韓國社會能發揮基督教的博愛與互助精神,財閥等擁有更多財富與資源的人能更多幫助社會上的弱勢族群,以建立一個共好的社會。

- 詳細內容

- 鄭群騰

現象級料理競賽節目《黑白大廚2》本季冠軍出爐,討論熱度並沒有隨之結束,觀眾們反而更加陷入每位主廚展現的驚人技法,看見每位廚師對待食材的敬意、對於風味極致的追求,以及隨著熱情的汗水一同揮灑的,他們投注於料理的漫長歲月。

身懷絕活的「武林高手」

料理競賽實境秀早已不是新鮮的題材,《黑白大廚》的熱潮,除了帶入韓國特有的「階級」作為話題,節目視角比起重視廚師之間的鬥爭,不如說是藉著鬥爭的形式,激發出觀眾的好奇,並從中帶入每位廚師特有的「故事」。

早在節目起始,黑湯匙廚師們競爭1/5名額的第一場賽事,鏡頭透過白湯匙廚師們的觀戰點評,建構出屬於料理界的「武林世界」。義式、法式、中式、韓式的各樣菜式,以及精緻餐飲與街頭小吃的分庭抗禮,每位廚師皆是代表宗門、身懷絕技的武林高手。高手過招,無奇不有,有人出身平凡卻一鳴驚人;有人成名已久卻早早淘汰;有人則是無名小卒和宗派大師廝殺到最後一刻,這種強烈的反差刺激人類最原始的好奇心,觀眾們追著劇情,像等待小說更新的瘋狂讀者,急著想知道到底後事如何,到底誰會獲勝。

著眼在每位廚師的人生故事

和《廚神當道》系列聚焦素人發光發熱、以及《地獄廚房》熱衷於製造參賽者間的紛爭不同,《黑白大廚》透過高壓的賽制、不對等的競爭,將廚師們逼至極限,除了製造節目緊張刺激的效果,更為的是在壓力之下,將鏡頭瞄準每一位廚師真實的樣貌,看著他們展現自己累積數十年的歲月所培養的技巧、對食材與風味的細膩觀察,以及那背後隱藏的「初心」:對料理純粹的熱愛。

競賽的勝者只會有一位,但人類之所以喜愛觀看爭鬥,是因為我們往往會被在生死關頭下激發的潛能以及人性的光輝所吸引。我們會對「料理怪物」如機器般精準的技術和無窮的創意折服;會被侯德竹主廚年過古稀仍未喪失對料理的熱愛所吸引;會醉心於崔康祿主廚的「雪恥之戰」;也會對善財法師那獨立於鬥爭之外,堅持展現食材原味的哲理肅然起敬。

總決賽強強對決,有觀眾認為「料理怪物」李河成主廚在技法、創意、能力絕對有資格奪得冠軍;有觀眾則被崔康祿主廚一鍋蘊含人生的湯所說服,認為反璞歸真的趕到才是料理的真諦。不論是對屬意的選手被淘汰感到惋惜,亦或是憤慨賽制的不公,在競賽播畢的現在,人們仍對比賽的每一個細節津津樂道,這節目無疑就是成功的──

每位廚師經歲月淬鍊的絕活被世人看見,留在世人的心中。

《黑白大廚》就像數十年一次武林論劍,拚功夫、搏生死,但盛典結束、離開了節目,廚師們回到自己的練功房,度過日復一日的料理人生,打磨技藝、追求極致的風味、用料理為每一位來訪的饕客抹上滿足的笑容。

如同他們過往一直在做的那樣。