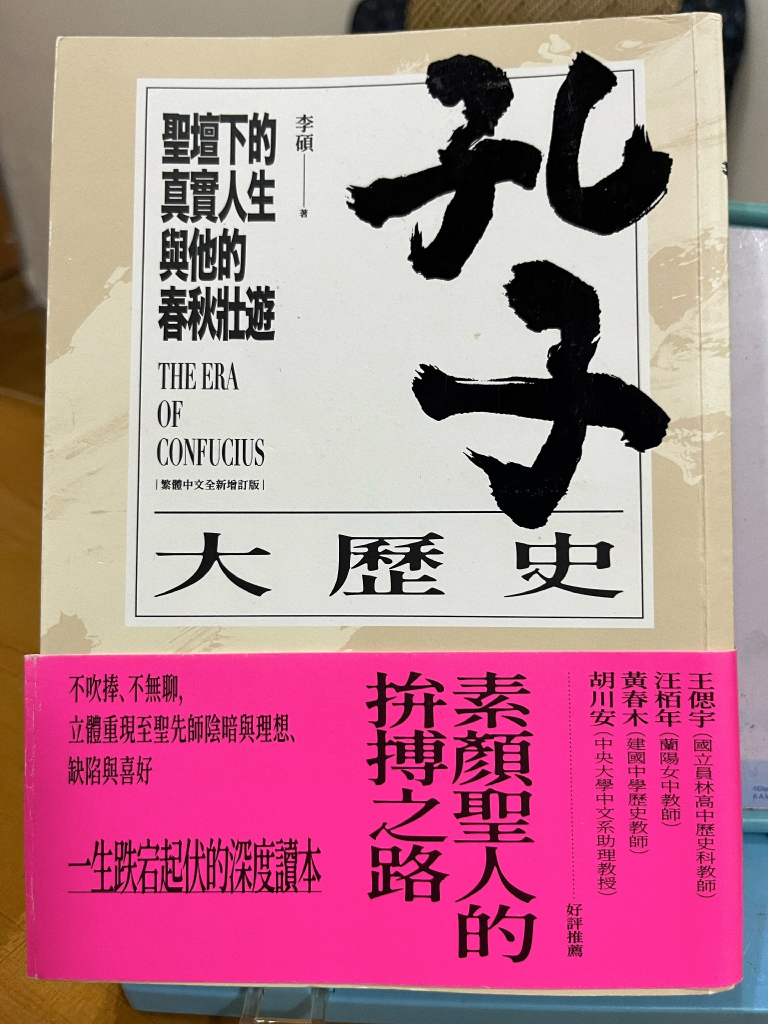

看見真實的孔子 -《孔子大歷史:聖壇下的真實人生與他的春秋壯遊》讀後感

2025年2月14日 15:58 何語嘈

孔子,一個華人世界,甚至是東亞文化圈熟到不能再熟悉的人物,尊敬他的人稱呼他為人類歷史上四大聖人之一、至聖先師、萬世師表,甚至說「天不生仲尼,萬古如長夜」;貶抑他的人稱他為孔老二,更是中國「批林批孔」、「打倒孔家店」等政治活動的攻擊對象。

然而,我們熟悉的是真實的孔子本身,還是從他門徒開始,千百代的人持續為他塑造出的形象呢?其實,我們必須坦白承認,我們大多數人對孔子的認識是片段的,甚至可以說是零碎的,因為真的沒有多少人可以單從《論語》去描繪出完整的孔子,何況國語教材中也只是從《論語》中選讀幾則,因此唯有花費極大心力鑽研《論語》,以及孔子編纂的《詩》、《書》、《禮》、《易》、《樂》、《春秋》,還有司馬遷《史記》中的「孔子世家」,或許才可能基本理解孔子之生平、思想。

不過,在漢朝董仲舒說服漢武帝「獨尊儒術、罷黜百家」後,孔子形象已逐步神聖化,所以我們看到的孔子是嚴肅的、滿懷理想的、積極鑽研學問的,完全不會感受到孔子是個活生生的人,甚至認為他沒有七情六慾。可是這是真實的孔子嗎?應該不是,因為只要是人,就會有情感,就會有追求與掙扎,就會有喜、怒、哀、樂,但我們又不能憑空想像,不然只會創造出另一種孔子形象,也不是真實的孔子,所以要回到孔子當時所處的政治、經濟、社會環境,對照論語中孔子與弟子、國君、貴族等時人的對話,或許才能貼近真實的孔子。

《翦商》作者李碩,憑著他紮實的研究,以及豐富的觀察力與想像力,又帶給我們一部精采的著作《孔子大歷史:聖壇下的真實人生與他的春秋壯遊》,從本書我們或許可以看見一個有血有肉、真實存在的孔子。

內容概述

春秋時代晚期,周天子失去指揮列國的權力,逐漸成為一個政治象徵符號,各國政治權力也多數掌握在貴族卿大夫手中,如魯國的三桓、鄭國七穆及晉國六卿,有人形容這是一個禮崩樂壞的時代,但也有人形容這是一個思想上百花齊放的時代,關鍵在於西周時代的封建制度已逐漸解體,過往的禮儀、政治體制已無法因應這個變局,人們上自國君、貴族,下至平民百姓都要面對一個全新的環境。

孔子是私生子

此時,孔子出生在魯國陬邑,靠近都城曲阜,父親是一個家世沒落的小貴族-孔紇,字叔梁,史記稱之為叔梁紇,母親為顏氏女子,名徵在,一個普通的農家女,父母是不同階級的人,兩人並沒有正式婚姻關係,史記稱之為「野合」,因此孔子是非婚生子。孔母剛懷上孔子時,孔紇就死了,所以孔子是被母親撫養長大,直到15歲母親過世了。孔子想將母親與父親合葬,但彼時孔子尚未認祖歸宗,這個心願無法馬上達成,因此他將母親的棺木停放在大馬路邊,製造社會輿論,讓孔家人知道孔紇有他這個遺腹子存在,剛好孔家人丁單薄,於是就接納他,達成雙贏結果,孔子身分也從一個平民老百姓一躍成為貴族。

學著當貴族

然而,即使有了貴族身分,孔子還是有許多課要補才能在貴族圈子裡立足,這有賴他父親的朋友給予指點、引導,並藉著各種場合抓住機會請教其他貴族,包括駕車、禮儀、賦詩、熟悉其他貴族家族起源、關係網絡、官方語言「雅言」等,才能成為一位合格的貴族。不過因為父親死得早,也沒留下什麼財產,孔子只能努力地替大貴族工作以養活自己與家人,同時也開始招生、開展教育事業以貼補家用。

孔子34歲時事業步入正軌,正要向上發展,魯國卻發生內亂,當時國君魯昭公無法再忍受三桓家族對政權的壟斷,結合了其他貴族對三桓開戰,可是戰敗了,只好出逃到齊國。基於「忠君」政治理念,孔子也隨後前往齊國跟隨魯昭公,但擠不進流亡政府,只好在臨淄找份臨時工作養活自己,並找尋回魯國發展的機會。在此段期間,孔子也與齊景公及其他齊國貴族有交流的紀錄,並代表當時的雇主去弔唁國際名人吳國公子季札,順道遊覽泰山。

招生、講學,等待從政機會

流亡幾年後,魯昭公在齊國去世,孔子返回魯國,時年42歲。從這次流亡經驗,孔子下定決心把教書和做學問當成最重要的事業,不能為了利益去參與政治,不能捲入結黨營私。也因為之前跑去齊國跟隨魯昭公,與掌權的三桓有了嫌隙,孔子在回魯國的10年間沒有任何職務,只是招生、講學,生活相對平靜。這時魯國實際掌權者是陽虎,他是三桓之一季氏家族的大管家,看到這種局面孔子很是憂心,因為孔子一貫主張回復西周的政治秩序,三桓的寡頭政治已經不符孔子的政治主張,更何況是季氏家族的管家掌權。

根據論語的記載,孔子與陽虎樣貌十分相像,以致曾被匡人誤會成陽虎而遭圍困數日,因此作者大膽推論兩人極可能是同父異母的兄弟,因為孔子個子高且長相特別,其他人要與孔子外貌相似極為不易,而且陽虎是三桓之一孟孫氏家族子弟,孔子父親孔紇是孟孫氏的家臣,極有可能陽虎是孔紇與陽虎母親偷情所生。此外,孔子從齊國回魯國之後沒有遭到三桓的報復,一方面是孔子只是一個小貴族而已,不值得大動干戈,另一方面可能是陽虎暗中在保護孔子吧。之後,孔子與陽虎還有許多互動與糾葛。

孔子教學講究「因材施教」,他把學生特長分成4類:德行、言語、政事及文學,不拘場合、時間,隨時都可進行傳授,此外也教各種實用技能,如識字、算術、駕車、射箭、奏樂、主持禮儀活動。隨著學生人數越來越多,孔子一個人忙不過來,所以一些老弟子就分擔孔子的工作,幫忙教導新進弟子,因此才能有3千弟子的規模。在教學之外,孔子也會幫弟子找工作,因此才會有許多小貴族子弟與平民拜孔子為師,逐漸形成了一個規模不小的師生團隊。

從政後開始嘗試實現政治理想

有團隊就有力量。孔子50歲時,陽虎想當孟孫氏家主,並扶持同夥當季孫氏與叔孫氏家主,結果失敗了逃往自己的封邑,因為孔子師生能力不錯、人才眾多,三桓與陽虎都派人拉攏孔子,於是孔子獲得機會再次出任魯國官職,最後還當上了大司寇。掌權後,孔子開始嘗試實現其政治理想,將政治權力回歸國君手中,第一步是「墮三都」,就是拆除三桓的封邑城牆,如此削減三桓對抗朝廷的軍事實力,可惜沒有成功。此外也推動一些政治教化、道德建設之類的工作,希望藉由灌輸忠君的思想,讓政治秩序恢復到他的理想典範西周時代。

周遊列國尋求從政機會

可惜好景不常,孔子的政治理想與三桓不同,終究被逼辭職,於是孔子開始周遊列國尋找可以實現其政治理想的國家。然而,不管是到齊國、衛國、宋國、鄭國都沒有得到從政的機會,甚至幾度遇到危險,如被匡人圍困、被宋國大司馬追殺,也遇過「子見南子」此等窘困的事,根源在於其政治理想在魯國不受待見,在其他國家也一樣不受歡迎,逼得孔子一度考慮到當時被視為蠻夷國家的楚國或吳國發展,最後抵達中原最南邊的國家陳國,雖然受到禮遇,但依然沒有發展的機會,待了1年多後想家了,師生束裝北返。

北返途經衛國,發生了一件事,投奔晉國的陽虎秘密派人邀請孔子渡過黃河前往晉國一起發展,孔子一度心動,倒不是為了當官,而是想釐清和陽虎之間的關係,但遭到弟子反對,因為弟子們都是魯、衛等國的人,與晉國敵對,最終孔子沒有渡過黃河,而是回到故鄉魯國陬邑。

經過一整個冬天的休養,孔子又出發周遊列國,並再次來到陳國,後受到葉公邀請到他的封地居住一段期間,兩人達成某些默契,孔子帶著弟子前往蔡國,一方面了解蔡國的地理、風俗,一方面試著有無機會說服蔡國倒向楚國,因著這樣的關係,孔子和楚昭王見了面,兩人相談甚歡,楚昭王一度動念想給孔子一塊封地,可惜最後沒有成真,因為楚昭王病死了。

人生晚年整理六經及教育弟子

面對這麼多波折,加上年紀大了(已經63歲),孔子決定北返,在對他最友善的衛國居住5年,之後在魯國掌權者季康子的邀請下回到魯國擔任史官,時年68歲。此時孔子一方面因為年紀大,說什麼話別人也不會與他計較,一方面工作主要是編寫朝廷的大事記,沒什麼權力,所以生活非常平靜,孔子也就可以花非常多時間整理六經(儀禮、樂經、詩經、尚書、周易及春秋)、教育弟子、給掌權者提供諮詢意見,直到73歲離開人世。孔子這段晚年期間,許多弟子事業有成,整個師生團隊有了影響力,也更加團結,因此孔子死後,弟子們可以聚在一起,一邊為孔子守喪,一邊整理孔子學說,編寫《論語》、《禮記》等書籍,讓孔子的學說得以持續傳揚,終成中國學術主流。

被造神的必要性

然而,孔子過世前後,這個師生團隊面臨了危機,除了弟子們在政治領域中失意,還有一些人質疑孔子名不副實,其政治主張迂腐無用,徒有虛名。為了維護自己與同門師兄弟的前途,孔子這塊招牌不能倒,子貢開始為孔子造神,也就是編造一些事件來神化孔子。對此,孔子是不贊同的,因為他認為自己只是個喜歡追求學問的普通人,不過他過世後,子貢就不受拘束了。幸好,因為子貢的努力,這個師生團隊沒有因孔子過世而風流雲散,才有後來儒家學派的產生,也讓我們後人知道這麼多孔子的事蹟。

心得感想

關於孔子的一生,或許借用孔子自己說過的一句話最能概括「子曰:『吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩。』」當然這只是骨幹,要完整了解孔子生平,還需要從各種文獻資料逐步去拼湊、建構,其中最關鍵的就是要先理解孔子所處的時代-春秋是一個什麼樣的社會,它如何運作?它的特色是什麼?有什麼沉痾與弊病?如此方能理解孔子一生的理想、奮鬥與掙扎,為何說了那些話,為何做了那些事,以及為何終其一生無法實現理想。

看了本書之後第一個感想是,作者太強了,不只具備豐富的歷史知識,可以完整描述春秋時代的政治、社會、風俗、文化,為理解孔子提供堅實的基礎與背景;此外也具備很好的推理及分析能力,指出過去史料中一些繆誤處,澄清真相,還原一個真實的孔子;並且擁有強大的想像力,填補史料的不足與空白處,讓人對孔子更能產生理解與共鳴。

以下將就本書一些印象深刻的內容進行回饋:

一、孔子與陽虎的關係

過去讀《論語》只覺得陽虎是孔子的掃把星,因為長相很相似,導致匡人將孔子誤認為殘害他們的陽虎而圍困孔子師生數日,如果衛國朝廷沒有派人來澄清,孔子搞不好會被匡人報復致死。本書作者以《論語》及相關史料,加上個人豐富的想像力為我們呈現了一個新的故事,兩人極可能是同父異母的兄弟,一個是與農家女子野合生下的私生子,一個是與同僚妻妾私通生下的私生子,於是從兩人年青時就開始一生的糾葛,不管是孔子初次參加貴族宴會受到陽虎刁難,或是陽虎掌權時邀請孔子從政,到孔子被誤認為陽虎遭匡人圍困,甚至孔子周遊列國時一度想投奔陽虎效力的晉國,所以作者認為陽虎與孔子之關係有點競爭對手意味,本人淺見認為或許是2個兄弟之間的較勁,看到底誰才是父親最好的兒子,尤其是孔子可以認祖歸宗,但陽虎並沒有。

或許有人對兩者可能是兄弟的說法不以為然,覺得作者想像力過度旺盛,不過從兩人長相相似到被匡人誤認,以及孔子與陽虎之間的互動,看起來並不像是兩個毫無關係的人,比如陽虎掌權時邀請孔子從政,孔子沒有依從,陽虎也沒有強迫或追究,以陽虎為了取代三桓族長位置,連綁架及出兵這些手段都用上的狠人而言,其對待孔子的方式似乎太過溫和,如果兩人沒有兄弟關係陽虎不可能如此「溫和」。不過歷史沒有記載,也只能繼續將其當成假設與想像了。

二、誅少正卯疑雲

只要上過歷史課的人都會看過孔子誅少正卯的故事,因為少正卯亂政所以孔子當「大司寇攝相事」就把他殺了,後世就有人以此事抨擊孔子因為政見不合就殺人,並不是聖人應有的作為。然而作者依循朱熹的看法認為這可能是荀子編造的,因為孔子與荀子2人相距百餘年,而在這百餘年間的相關著作並無人提及這件事;此外,記載孔子生平言行的《論語》也沒有記載這件事,以《論語》對孔子曾有意投靠據費邑反叛的公山不狃這等醜事都沒有避諱的性質來說,假如真有此事,《論語》應該也會記載。

本人傾向作者的看法,以孔子個性而言,他是一個提倡仁恕且崇尚復古的人,應該不會做出這種驚人的事,首先因為他提倡仁恕,所以我們很難從孔子生平中找出他有什麼特別激烈的舉措,頂多就是罵罵人,或者「道不同就走人」;其次他崇尚復古,主張恢復西周的政治體制,而西周的政治體制是以國君與貴族為核心的,有所謂的「刑不上大夫」的傳統,因此孔子不太可能對一個貴族動手。不過此事究竟存在與否,就讓大家繼續探討吧。

三、盲人琴師情報網

《論語》記載「子在齊聞韶,三月不知肉味。曰:不圖為樂之至於斯也。」可見孔子是一位音樂發燒友,會為音樂癡迷到不知肉味。此外《孔子家語》也有孔子向師襄子學琴的故事,且學習後竟可從曲調中聽出該曲是周文王所譜,讓師襄子都拜服不已。本書作者為讀者講述另一段故事,盲人琴師不是想有就有,而是專為宮廷存在,且彼此之間有著緊密的師徒或同門關係,因此不時會互通消息,尤其是各國宮廷的秘事,孔子也曾想藉由這個情報網打探想獲得的訊息。

看了這個故事,不覺驚嘆春秋時期竟然已有類似「演藝工會」的團體存在,可見人類都懂得團結就是力量,同行之間必須緊密互動、合作才能維護基本權益。而且也可從此事旁證,春秋時期貴族圈子仍具有共同的文化、禮儀、興趣,所以每個國家都有宮廷琴師的存在或需求。當然更令人驚訝的是,春秋各國竟默許有這個情報網存在,因為孔子能夠知道其他人當然也能夠知道,知道了卻沒有去摧毀,要嘛不是情報網傳遞的訊息是國君、貴族可忍受的,不然就是琴師的地位足以保護他們自身的安全讓各國朝廷不敢向他們動手。個人一點淺見望高明指點。

四、孔子對女人的態度

大家一定都聽過一句話「唯女子與小人難養也」,也知道這句話是孔子說的,關於孔子為何說句話,歷代已有許多論證,有說法是孔子看了衛靈公陪著夫人南子招搖過市,卻沒有重用有德行的他,因此才會說這句話,指責國君太過親近後宮女人,她們就會作出不符合禮儀的事,假如遠離她們,又會遭到埋怨。不過這不是大家好奇的點,大家好奇的應該是那孔子與自己母親、妻子到底相處得怎樣,他對家中女人態度、看法如何。

可惜,孔子母親在他15歲時就過世了,所以沒有史料記載孔子與母親相處的情形,孔子也沒有追述自己的母親,或許有追述也沒有被記載下來。至於與他妻子的關係應是疏離的,因為兩人最終是離婚的,作者推測應該是孔子事業心重,一心想實現他的政治主張,所以覺得有沒有妻子都無所謂,自然也看不到有孔子納妾的記載。

由此可見,孔子其實沒有什麼家庭生活,與他關係親密的人絕對不是家人而是弟子,所以從現存史料中絕大多數都是記載他與弟子的對話與互動,反而與自己兒子孔鯉的對話寥寥無幾,甚至連為他送終的人也是弟子而非家人(不過也沒辦法,因為孔鯉比孔子早死),所以孔子是一位好老師,但不是一個好丈夫及一個好父親,難道這是許多歷史名人的共同經歷嗎?事業與家庭無法兼顧嗎?這真是一個歷史大哉問,就有待有興趣的人自行去研究了。

結語

本書絕對是一本歷史類佳作,因為作者以一個廣角來敘述孔子的一生,讓讀者從春秋時期貴族社會的風貌來理解孔子的種種言行舉止,這樣才是一個正確的角度,如果以今觀古一定會失真或錯誤解讀,因為時代背景不同,人們對相同事物都會有不同的看法。當然,以古觀今也會出現繆誤,因為時代變遷了,過去可行的辦法現在不一定適用,如果死搬硬套也會出問題,甚至不被人們接受,孔子周遊列國希望實現其政治理想最終都不被接受,其原因也在於其政治主張已脫離春秋時期的實際情況,與時勢背道而馳,終究只能隨歷史長河消逝。

此外作者透過本書展現了春秋時期貴族的禮儀習俗、互動模式,各國間的競爭、結盟、衝突的政治實況,也描述在春秋末年貴族社會是如何瓦解及走向沒落。透過本書也有助讀者理解春秋末年的面貌,各個歷史故事更具體呈現,歷史不再是歷史,彷彿是真實呈現在我們面前場景。